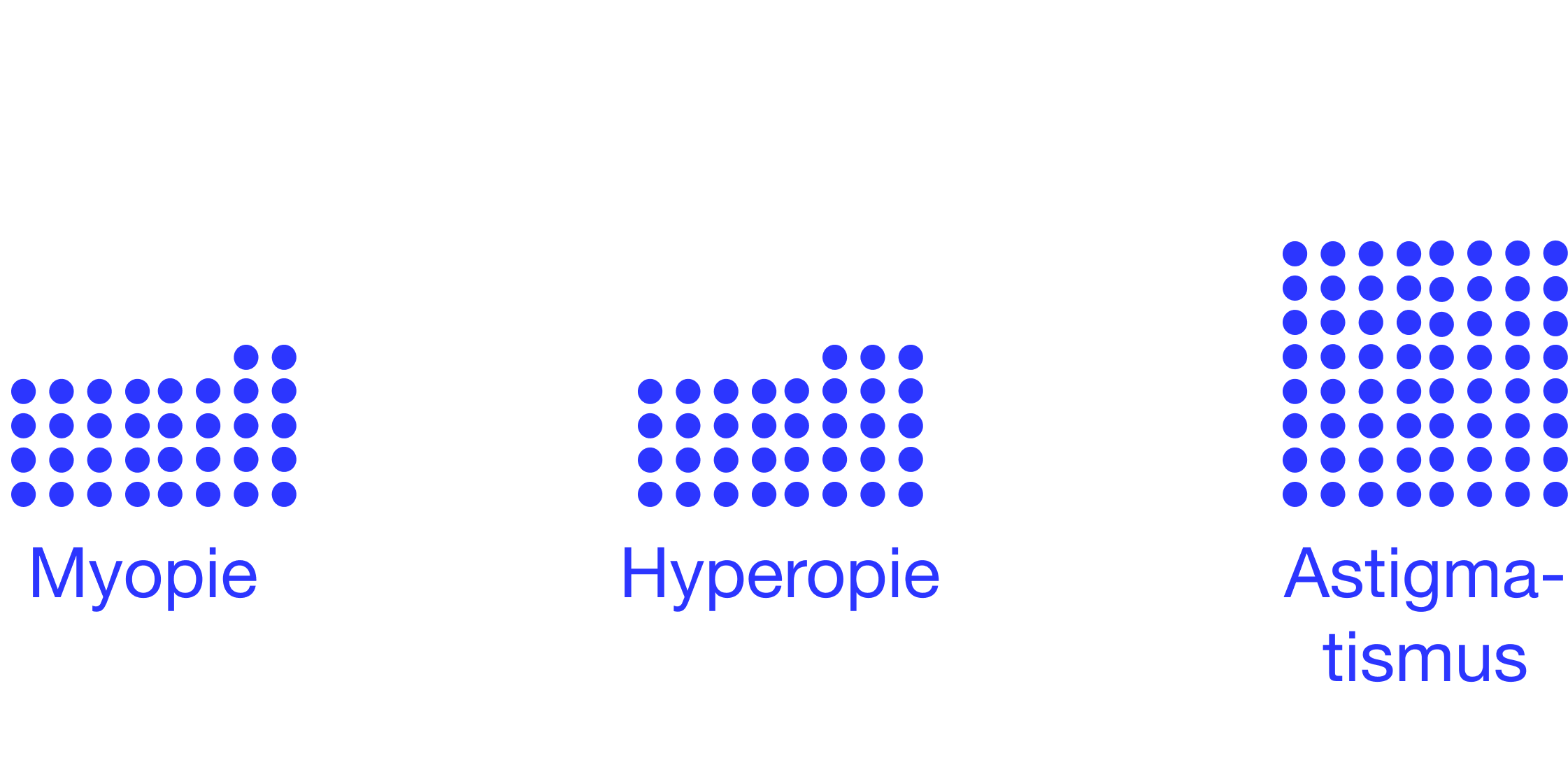

Funktionelle Sehfehler wie Kurzsichtigkeit (Myopie), Weitsichtigkeit (Hyperopie) und Astigmatismus (Hornhautverkrümmung) zählen zu den häufigsten Fehlsichtigkeiten weltweit. Anders als krankhafte Veränderungen des Auges beruhen sie auf Abweichungen in der Brechkraft oder Augenform, wodurch Lichtstrahlen nicht korrekt auf der Netzhaut gebündelt werden. Diese Störungen beeinträchtigen die Sehschärfe – je nach Form in der Nähe, in der Ferne oder bei allen Entfernungen.

Die Symptome sind für Betroffene sehr charakteristisch. Häufig berichten sie von kleinen Punkten, Fäden, Ringen oder spinnennetzartigen Strukturen, die besonders bei hellem Hintergrund – etwa beim Blick in den Himmel oder auf eine weiße Wand – sichtbar werden. Diese Trübungen bewegen sich meist mit dem Auge mit und „schweben“ leicht nach, da sie sich im Glaskörper mitbewegen. Sie können einzeln oder mehrfach auftreten, oft in beiden Augen, aber unterschiedlich stark. Viele Menschen gewöhnen sich im Laufe der Zeit daran, doch bei manchen können sie sehr störend wirken und die Lebensqualität beeinträchtigen – insbesondere beim Lesen, Arbeiten am Bildschirm oder Autofahren.